Weißstörche verbringen den Winter normalerweise in Afrika, südlich der Sahara. Doch immer häufiger sparen sie sich den anstrengenden Zug und bleiben bei uns – auch bei Kälte und Schnee.

„Wir beobachten schon seit rund 20 Jahren, dass sich das Zugverhalten ändert“, sagt Bernd Petri von der NABU-Bundesarbeitsgruppe Weißstorchschutz. „Von den Vögeln, die das Mittelmeer früher westlich umflogen, bleiben inzwischen die meisten in Spanien, statt weiter nach Afrika zu fliegen. Dort verbringen sie den Winter und nutzen das Nahrungsangebot in Reisfeldern und auf großen Mülldeponien.“ Auch in Deutschland werden vermehrt zwischen November und Januar „Winterstörche“ beobachtet. Eine Meldeaktion im vergangenen Winter habe gezeigt, dass mehrere hundert Vögel in Deutschland überwinterten.

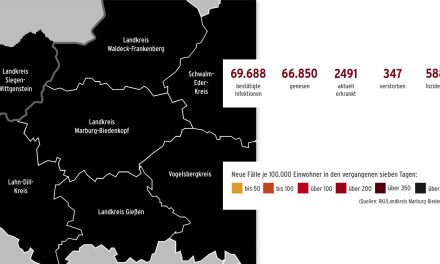

Bisher betreffe das veränderte Zugverhalten nur die westziehenden Störche. Die „Ostzieher“, also die Vögel, die über den Bosporus nach Afrika fliegen, treten laut Petri immer noch die weite Reise an. „Wenn in den östlichen Ländern im Winter Störche gesehen werden, dann sind das meist Westzieher. Diese westziehenden Störche haben sich so stark vermehrt, dass sie sich in die östlichen Bundesländer ausgebreitet haben,“ erklärt der Vogelexperte. Während der Bestand der ostziehenden Störche in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren eher gleichbleibe oder gar abnehme, wüchsen die Bestände der Westzieher. Die höchsten Dichten von Störchen gebe es heute in Baden-Württemberg und Hessen. Entlang des Oberrheins, zwischen Basel und Mainz klappern und brüten dem Nabu zufolge die meisten deutschen Störche.

Dass die Westzieher ihr Zugverhalten geändert haben, habe unterschiedliche Gründe. „Natürlich spielt die Klimaerwärmung eine Rolle. In immer milderen Wintern finden Weißstörche als Nahrungsopportunisten auch bei uns genug Mäuse, Würmer, kleine Fische und Abfall auf offenen Mülldeponien,“ weiß Petri. Denn Weißstörche zögen vor allem wegen der Nahrungsknappheit im europäischen Winter. Gebe es genug Futter, ersparten sich einige den kräftezehrenden Zug. Außerdem seien sie so früher in den Brutgebieten und können die besten Neststandorte besetzen. „Das sind also keine zugfaulen, sondern zugschlaue Störche. Sie nutzen die durch Menschen geschaffenen Vorteile“.

Sorge, dass die Störche erfrieren könnten, brauche niemand zu haben. „Dem Storch macht die Kälte kaum etwas aus, da er einen natürlichen Daunenmantel trägt, groß ist und darum Wärme wesentlich besser speichern kann als kleine Singvögel wie Meise und Spatz – und die überwintern schließlich auch bei uns“, beruhigt Petri.

Winterstörche melden

Der NABU möchte mehr darüber herausfinden, warum und ruft darum noch bis zum 31. Januar zum Melden von Winterstörchen auf. Jeder kann bei diesem „Citizen-Science-Projekt“ mitmachen und helfen, Weißstörche besser kennenzulernen und zu schützen. Das Meldeportal sowie weitere Infos finden sich unter https://nabu-naturgucker.de/

pe/red